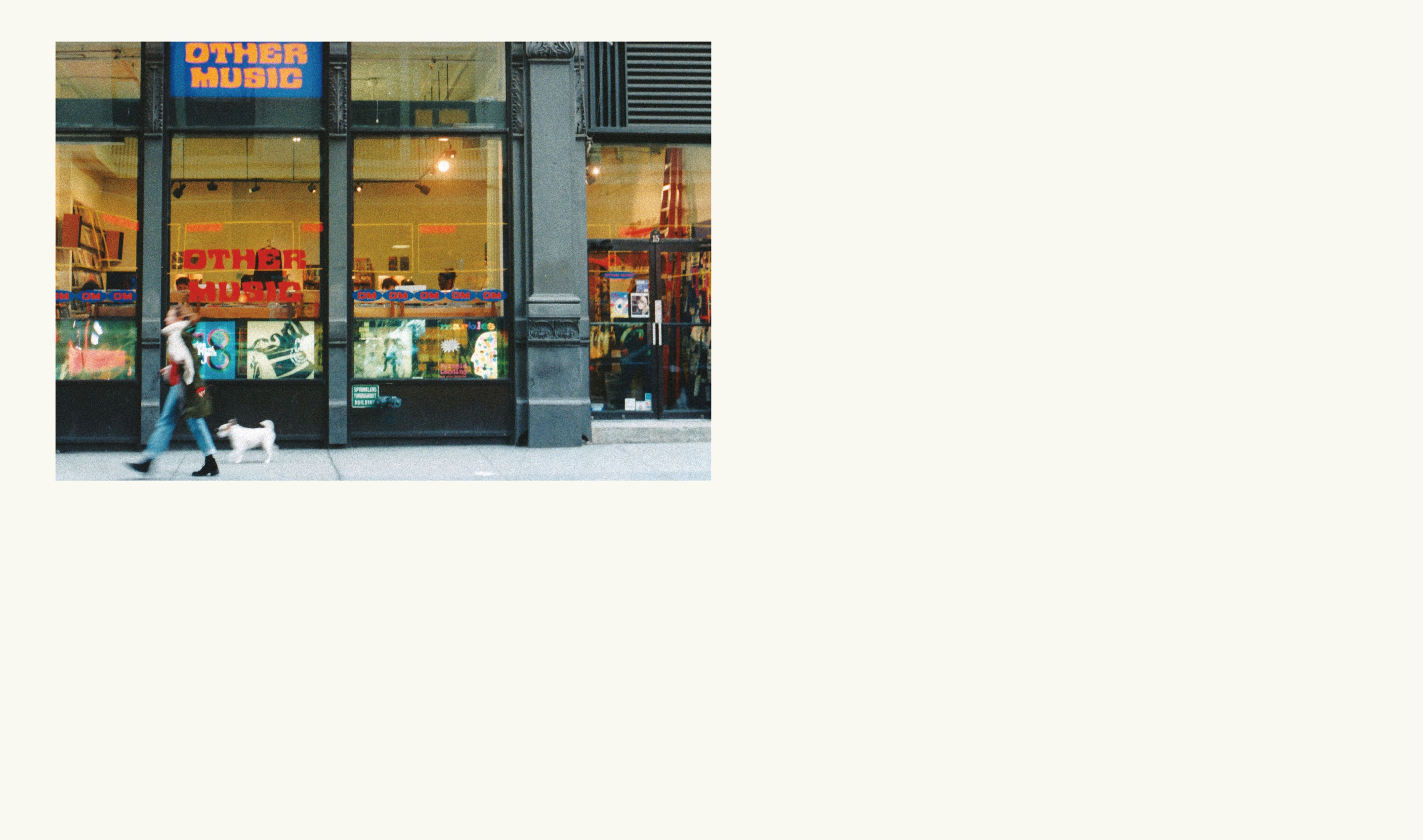

イースト・ヴィレッジのランドマーク。

異次元への扉。インディーズの砦──

ニューヨーク、伝説のレコードショップ

“OTHER MUSIC”。

その波乱万丈な21年間を追いかけた、

愛と汗と涙のドキュメンタリー。

2016年5月、世界中の音楽ファンに激震が走った。ニューヨーク、イースト・ヴィレッジにあるレコードショップが閉店するという。このニュースを知り駆けつけたのは、店のスタッフと客として出会い、やがて夫婦となったドキュメンタリー作家コンビ、プロマ・バスーとロブ・ハッチ=ミラー。2人は、この店の知られざる歴史をdigり始める──。

1995年、アルバイト先のレンタルビデオ屋で知り合ったジョシュとクリスが、店を立ち上げた。巨大チェーン、タワーレコードの向かいにあるから、「アザー・ミュージック」。続々と、クセモノ揃いの愉快なスタッフが加わっていく。

2001年のNY同時多発テロとiTunesの誕生、03年のタワーレコードの倒産など、時代の大きなうねりに翻弄されながらも、「別」の道を模索し、抵抗し続けた奮闘の日々。その最中で、アーティスト=場所=カスタマーの双方向的なコミュニケーションによって、歴史的なシーンが次々に生まれていった理想的なコミュニティは、いかにして形づくられたのか。そして、店員や常連客にとって”家”だったような場所がなぜ失われるに至ったのか……。これは、「その他」であることを、控えめに誇りながら、「もうひとつ」の可能性を追い求め足掻き続けた異人たちの、哀しく美しい、世界にたったひとつの青春群像物語。

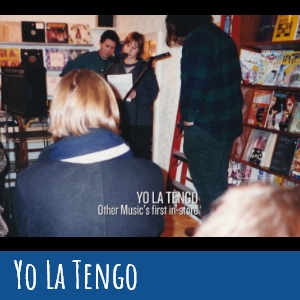

ヴァンパイア・ウィークエンドにニュートラル・ミルク・ホテルなどアザー・ミュージックと馴染み深いバンドが店内で頻繁に行っていた異様な熱気と親密さに満ちたインストア・ライブ、オノ・ヨーコやヨ・ラ・テンゴらが一同に会したフェアウェル・コンサートの模様など、貴重なライブ映像の数々も見逃せない。

国籍も職業も趣味性も越えた、音楽を愛する人々のための“コミュニティ・センター”だったアザー・ミュージック。映画では、アザー・ミュージックに通い詰め、スタッフたちと語らう‥‥だけでなく、時にバイトし、時にライブしたミュージシャン・俳優たちがお店の微笑ましい魅力や知られざるエピソードを語っている。

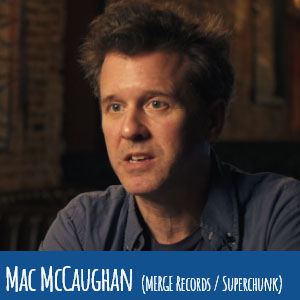

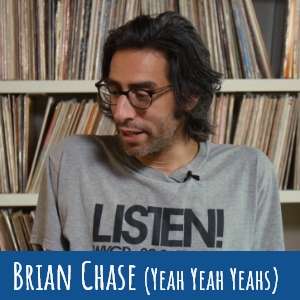

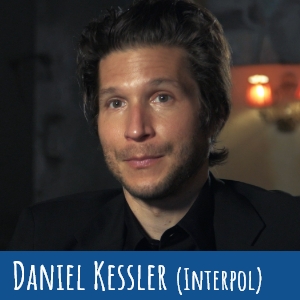

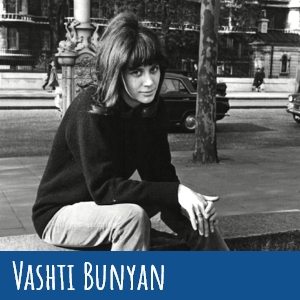

そんな常連客兼出演者たちの一部を紹介!(映画にはまだまだ出てくるぞ)

文=松永良平(リズム&ペンシル)

ニューヨーク州バッファロー近郊で生まれ、インドのコルカタで育ち、10年以上にわたって映画&テレビ業界で活躍している。ロケーションコーディネーターとしての参加が多く、ニコラス・ジャレッキー監督『キング・オブ・マンハッタン 危険な賭け』(12)、セオドア・メルフィ監督『ヴィンセントが教えてくれたこと』(2014)、ジョン・クロキダス監督『キル・ユア・ダーリン』(13)、ノア・バームバック監督『マイヤーウィッツ家の人々 (改訂版)』(17)などの映画に携わってきた。一方ロブ・ハッチ=ミラーとの共同名義では、NBCユニバーサルのスタンダップコメディTVシリーズ“Night Train With Wyatt Cenac”(2016〜)の監督を務めている。フィルムメイキング・デュオとして、プロマ・バスーとロブ・ハッチ=ミラーはVariety誌の “2019年に見るべきドキュメンタリー映画作家10人”に選ばれた。『アザー・ミュージック』は、彼女にとって初の長編監督作品となる。

カリフォルニア州ロサンゼルスを拠点とするフィルムメイカーで、全米製作者組合(p.g.a.)に所属するプロデューサーでもある。ニューヨーク大学の映画学校に通っていた頃にOther Musicで働いた経験があり、本作の製作につながった。シカゴ・ブルース/ソウル歌手のシル・ジョンソンについてのドキュメンタリー“Syl Johnson: Any Way The Wind Blows”(15)を監督したほか、ローラ・ポイトラス監督のドキュメンタリー“The Oath” (10)でアソシエイト・プロデューサーを務めた。またプロマ・バスーと共同でエイミー・マン、シャロン・ジョーンズ&ダップ・キングス、リアル・エステート、カート・ヴァイル、ザ・ニュー・ポルノグラファーズ等のミュージックビデオや、Adult Swimのテレビシリーズ“Infomercials”(09〜)、Funny Or Dieのコメディ短編などを数多く制作している。

ボルティモアの高校時代の同級生たちによって結成され、1999年頃にブルックリンを拠点にして活動を本格化。当初はデイヴ・ポートナーとノア・レノックスの2人組で、エイヴィ・テア&パンダ・ベアを名乗った。プリミティヴで実験的な作風は、00年代ブルックリンのシーンの自由さの象徴でもあった。『Sung Tongs』(04年)『Feels』(05年)への高い評価が成功の足がかりとなり、フェスのメインアクトとなるほどの人気に。

1984年生まれ。アメリカ人ミュージシャン。バンド、ヴァンパイア・ウィークエンドのリードヴォーカル。05年にバンドを結成。アフリカン・ポップの要素をパンキッシュに取り入れた斬新な音楽性への評判は、彼らが拠点としたブルックリンや、自主盤を置いたアザー・ミュージックを中心に徐々に広まり、08年にリリースしたファースト・アルバムはインディーとしては異例の大ヒット。セカンド『Contra』(10年)は全米1位を記録した。

1971年生まれ。アメリカ人ミュージシャン。1999年にザ・ナショナルを結成し、ブルックリンを拠点に活動。インディーロック的なダイナミズムにルーツロックの視線を加えた音楽性は高く評価され、10年リリースの5作目『High Violet』は全米3位にチャートイン。今や現代アメリカン・ロックの最重要バンドとなっている。マットはバンドのフロントマンであり、リードシンガー。20年には初のソロ作『Serpentine Prison』を発表した。

1971年生まれ。アメリカ人ラッパー/トラックメイカー。97年、ニューヨークでヒップホップ・グループ、アンチポップ・コンソーティアムを結成。オルタナティヴ・ヒップホップの代表格として高く評価されたが、02年に解散。03年からはソロとして活動の場を広げたビーンズは、07年以降のグループ再始動には参加していない。17年には自身でTYGR RAWWK RCRDSを立ち上げ、さらに精力的に作品をアウトプットし続けている。

1958年生まれ。アメリカの作曲家。70年代にスティーヴ・ライヒ、ブライアン・イーノらが提唱したミニマリズム/アンビエントに触発され、テープ・ループで移ろう音像を自身の主たる表現としていった。「9・11」の混乱のなか制作された『The Disintegration Loops』(02/03年)、デヴィッド・ボウイの死に触発された『A Shadow In Time』(17年)など注目すべき作品を作り続けている。

1984年、ニュージャージー州ホーボーケンでアイラ・カプラン、ジョージア・ハブレーらが結成。92年にジェームス・マクニューがベーシストとして加入し、以後はトリオとして継続して活動。97年、『I Can Hear the Heart Beating As One』で日本を含め世界的にブレイク。USインディーとしては古株でありながら、音楽的な実験心と自分たちの日常とを不可分に制作を続けている姿勢は不変で、今も新しい聴き手に受け入れられ続ける。

1963年生まれ。アメリカ人ミュージシャン。1987年にバンド、ギャラクシー500を結成。90年までに残した3枚のアルバムはヴェルヴェット・アンダーグラウンドの精神をロスト・ジェネレーションの詩情を結びつけた傑作で、USインディー隆盛の導火線的役割を果たした。解散後にはルナ(05年に解散)、ディーン&ブリタ、ソロ名義で活動。21年、ソロ新作『I Have Nothing to Say to the Mayor of L.A.』をリリースした。

1961年生まれ。イギリス人ミュージシャン。1979年にヴィンス・クラークらとデペッシュ・モードの母体となるバンドで始動。81年にミュート・レコードからデビューして以降、80年代のシンセ・ニューウェイヴを代表するバンドとなり、ヨーロッパ、日本で大きな人気を獲得。90年代にはアメリカでもアルバムがナンバーワンになった。マーティンはバンドのギタリスト、メイン・ソングライターとして40年以上バンドを支えている。

1967年生まれ。アメリカ人ミュージシャン。89年、ノースカロライナ州チャペル・ヒルで友人たちとバンド、スーパーチャンクを結成。90年のデビュー・アルバムをリリースする際に自身のインディー・レーベルとしてマージ・レコードを立ち上げた。22年までにスーパーチャンクとして12枚のスタジオ・アルバムをリリース。また、マージ・レコードは100組以上のアーティストを送り出し、世界有数のインディー・レーベルとして現在も稼働中。

1965年生まれ。アメリカ人ミュージシャン。89年にボストンでマグネティック・フィールズを結成。バンドがポスト・パンクとUSインディーの橋渡し的存在となっただけでなく、メリットのマルチ・ミュージシャン/シンガー・ソングライターとしての才能は、シーンの後輩バンドからも大きくリスペクトされている。また、ゴシック・アーチーズ、ザ・6ths、フューチャー・バイブル・ヒーローズでも並行して活動し、ソロ作も残す。

1975年生まれ。アメリカ人ミュージシャン、俳優、映像ディレクター。01年にブルックリンを拠点とするバンド、TV・オン・ザ・レイディオをデヴィッド・シーテックらと結成。トゥンデはバンドのリード・ヴォーカルを担当している。ポスト・パンク、ファンク、エレクトロニカなどの要素を練り上げた独自のサウンドで人気を博した。トゥンデはヤー・ヤー・ヤーズのプロモクリップ監督や、ドラマ出演など、映像の世界でも才能も発揮している。

1978年生まれ。アメリカのロック・バンド、ヤー・ヤー・ヤーズのドラマー。2000年、オハイオ州のオーバリン大在学中にカレン・Oと知り合い、ヤー・ヤー・ヤーズに加入。現役世代のロック・ドラマーとして高く評価されている一方、ジャズ・ドラマーとしても正式な教育を受けており、実験性の高い音楽とも関わり続けている。13年にリリースした初ソロアルバム『Drums & Drones』もドローンとパーカッションによる音響作品。

1974年生まれ。ロンドン出身のイギリス人ミュージシャン。ニューヨーク大学の在学中に友人たちとバンド、インターポールを結成。リードギタリストを務める。ポストパンク的な冷徹さをはらむサウンドは、9・11以降のアメリカのムードとも合致し、ファースト・アルバム『Turn on the Bright Lights』(02年)から注目を集めた。ケスラーは、ビッグ・ノーブルというサイドプロジェクトでもアルバムを1枚リリースしている。

1978年生まれ。アメリカ人ミュージシャン、プロデューサー。高校在学中だった15歳で、トランスジェンダーを自認。ライオットガール・ムーブメントの中心的存在として知られるエレクトロニック・パンク・バンド、ル・ティグラに2000年に加入した。2000年代後半にはル・ティグラのジョアンナ・フェイトマンとのバンド、MENも結成し、数年間活動した。DJ、パフォーミング・アートも精力的に行い、近年は俳優としても活動。

1953年生まれ。アメリカ人ミュージシャン。ポスト・パンクの源流のひとつとされるバンド、コントーションズを率いて、ブライアン・イーノがプロデュースしたオムニバス・アルバム『No New York』(78年)に参加。フリーキーなサックスとヴォーカルを痙攣したファンクに乗せたスタイルは後世に大きな影響を与えた。当時はジェームス・ホワイトを名乗ったが、のちにジェームス・チャンスと改名。10年、15年に来日公演も行った。

1953年生まれ。アメリカ人ミュージシャン。ニューヨーク州北部に生まれ育つ。青年期にジョン・ケージ、デヴィッド・チューダーらに感化される。77年に自主制作で300枚プレスしたアルバム『You Think You Really Know Me』が、91年に初復刻。再発を重ねるごとに伝説的な作品と評されるように。02年に活動再開後は12枚のアルバムをリリース。19年の坂本慎太郎アメリカツアー2公演ではフロントアクトで出演した。

1980年生まれ。出身はロシア(当時はソビエト連邦)で、両親ともに音楽にたずさわる環境に育ったため、幼い頃から欧米の音楽に触れていた。89年に一家で母国を離れ、ニューヨークに移住。ピアノ弾き語りを中心としたシンガー・ソングライターとして注目を集めた。アルバム『Begin To Hope』(06年)は全米で70万枚の大ヒットに。映画『(500)日のサマー』(09年)で印象的に使用された「Us」も人気。

1981年生まれ。アメリカ人ミュージシャン。00年代後半のブルックリンから登場したシンガー・ソングライター。ファースト・アルバム『Because I Was In Love』(09年)から注目を集め、翌年には早くもジャパンツアーを行った。サード『Tramp』(12年)以降、アルバム・セールスも上昇。16年以降は女優として『ツイン・ピークス』新シリーズや、映画『17歳の瞳に映る世界』(20年)にも出演するなど活動の場を広げた。

1994年生まれ。アメリカの女性シンガー・ソングライター、グレタ・クラインによるソロ・ユニットで、ニューヨークを拠点に活動。両親がともに人気俳優(ケヴィン・クライン、フィービー・ケイツ)という出自がありつつ、彼女自身はUSインディーの強い影響を受けて育つ。Bandcampでリリースした楽曲(イングリッド・スーパースターなどの名義)が評判になるなど、10年代のインディー・ポップ新世代として注目された。

ニューヨーク在住の女性ライター。『Rolling Stone』『New York Times』などに寄稿する。2010年には、レディ・ガガに関する評伝『レディー・ガガ クリティカル・マス・ファッション』(ぴあ、石井麻里子訳、 2010)を刊行。21世紀初めのニューヨークのインディー・ロック・シーンに密着し、ミュージシャンたちのオーラル・ヒストリーとして構成した著書『Meet Me In The Bathroom: Rebirth and Rock and Roll in New York City 2001-2011』(2017年)で、彼女の名は広く知られることに。

1980年生まれ。アメリカ人俳優。映画監督フランシス・フォード・コッポラの甥にあたる。18歳で、ウェス・アンダーソン監督のデビュー作『天才マックスの世界』(98年)に主演し、大きな注目を集めた。その後はアンダーソン作品の常連となり、『ダージリン急行』(07年)では共同脚本も手がけた。また、ロックバンドのドラマーとして03年まで活動。ココナッツ・レコーズ(Coconut Records)を名乗りソロ作もリリースしている。

1967年生まれ。プエルトリコ出身の俳優。16歳でアメリカ移民後、大学時代に演技に目覚め、80年代後半に映画デビュー。『ユージュアル・サスペクツ』(95年)などでラテン系の出自を活かした存在感を発揮。00年の『トラフィック』でアカデミー助演男優賞、ベルリン国際映画祭男優賞を受賞。08年の『チェ』ではチェ・ゲバラ役で主演し、カンヌ国際映画祭男優賞を受賞した。筋金入りのレコード・コレクターとしても知られる。

1969年生まれ。89年、Flipper's Guiitarでデビュー。解散から2年後の93年、ソロ活動の開始にあたり、ソロ・ユニットとしてCorneliusと名乗る。これまでに発表したオリジナル・アルバムは6作。90年代から作品が海外発売され、欧米でのツアーやフェス出演も行ってきた。海外アーティストの作品への参加、リミックスも多い。また『攻殻機動隊 ARISE』(13年)や『デザインあ』などでサウンドトラックも手がけている。

1967年生まれ。89年、ゆらゆら帝国を結成(2010年に解散)。11年、アルバム『幻とのつきあい方』でソロ活動を開始した。テレビドラマ主題歌「まともがわからない」(13年)や『ナマで踊ろう』(14年)『できれば愛を』(16年)などリリースを重ねた。17年、ドイツのケルンで行われたフェス出演を皮切りにライブ活動を開始。コロナ禍以前はヨーロッパや北米でのツアーも行った。最新アルバムは22年6月リリースの『物語のように』。

1966年生まれ。京都出身の日本人ギタリスト。18歳でバンド、ゴースト(GHOST)を結成。インプロヴィゼーション主体の実験的なアプローチで活動を開始し、徐々にサイケデリック/チェンバー・ロック的な作風へと以降。95年の4作目『Lama RabiRabi』はシカゴのドラッグ・シティからのリリースされ、自身の活動の拠点もシカゴに移した。ゴースト解散後、15年にThe Silenceを結成。ソロ活動も行っている。

1968年生まれ。日本人ミュージシャン。オーディオ・スポーツ、スピリチュアル・ヴァイブスでの活動を経て、94年にソロ活動を本格的に開始。テクノ/アンビエント的な電子音に子どものまなざしを持ち込んだファースト・アルバム『Child's View』(94年)や『こどもと魔法』(97年)が内外で絶賛される。98年には自身のレーベル〈Childisc〉を設立。自作以外にも新人アーティストの作品を精力的に送り出した。

1996年にスコットランド、グラスゴーでスチュアート・マードックが結成。伝説的な作品として評価されるデビュー・アルバム『Tigermilk』を同年にリリース。アーティスティックなサウンドやアートワークはイギリス、日本で受け入れられる。2000年代にはアメリカでも人気が高まった(アザー・ミュージックの功績ともいえる)。マードックは自身の著書の映画版『God Help The Girl』(14年)では監督も務めた。

1976年生まれ。イギリス人ミュージシャン。グラスゴーで知り合ったドミニク・アッチソンと95年にモグワイを結成。スチュアートのディストーション・ギターを軸としたサウンドは轟音ポストロックとも称され、99年のセカンド・アルバム『Come On Die Young』以降、世界的な評価も確立し、今なお根強い人気を誇る。21年のアルバム『As the Love Continues』はバンドに初の全英ナンバーワンをもたらした。

1945年生まれ。イギリスの女性シンガー・ソングライター。60年代にガールシンガーとしてデビュー後、70年にフォーキーでクワイエットな傑作『Just Another Diamond Day』を残して音楽界から引退。30年にわたって消息は謎のままだったが、アルバムの再発と、ジョアンナ・ニューサム、デヴェンドラ・バンハートらのバックアップで奇跡的な復活作『Lookaftering』(05年)をリリース。2度の来日も果たした。

1942年生まれ。アメリカ人ミュージシャン。1965年にジョン・ケイルらと現代に至るまで多大な影響を与えるバンド、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドを結成。脱退後の71年からソロ活動を開始。「Walk On The Wild Side」(72年)などをヒットさせた。ニューヨークのストリートに生きる者たちの姿をエッジーなバンド・サウンドを通じて描き続けた。パートナーはローリー・アンダーソン。2013年10月27日、71歳で没。

1933年生まれ。日本人前衛芸術家、音楽家。1953年に渡米後、前衛芸術集団フルクサスの活動に加わる。66年、ビートルズのジョン・レノンと出会い、69年に結婚。二人で行った社会的パフォーマンスは当時広く反響を呼んだ。75年、息子(ショーン・レノン)が誕生。80年12月8日にジョンが射殺されたが、その後もジョンの遺志を継ぐ活動を行う。09年にはプラスティック・オノ・バンド名義で音楽活動も再開した。

アザー・ミュージックには何度も行ったことがある、としゃべったり書いたりすると、「え? あの伝説的なお店に?」とか「すごいですね」みたいな反応をもらうことがある。

グリニッチヴィレッジとロウワーイーストサイドをつなぐエリアにあったあの店は、確かに閉店から6年が経過した今となってはちょっとした伝説なんだろう。こうしてドキュメンタリーも作られ、日本公開が決定したらネットがざわつくほどなんだから。だけど、「すごいですね」と言われると、ちょっと調子が狂う。そもそも普通に毎日営業していたから行っていただけだし、あのお店に「すごいだろ」と人を威圧するような気配は微塵も感じてなかったから。もちろん、ヒットチャートをにぎわす曲の入ったCDやレコードを探して迷い込んできたお客さんにとっては好き嫌いの激しい偏屈な店に見えていただろうけど、ぼくが覚えている限り、あの店のスタッフにも、陳列にも、人を上から見下すようなムードは皆無だった。

アザー・ミュージックで流れていた音楽は極端なものが多かったかもしれないけど、店内の空気が醸し出していたのはレコード屋と音楽好きのための時間の心地よさそのものだった。スタッフは、自分たちが大好きな音楽を知ってほしいというシンプルな気持ちをフレンドリーかつ誠実な態度で行動に移していただけだったと思う。その人が好きな音楽が非常識だからといって行動もそうなるわけじゃないし、現実はむしろその逆がほとんどだろう。お客はむしろ常識をあの非常識な音楽の店で学んでいた。

そんな見えざるマナーを感じていたからなのか、アザー・ミュージックについて「すごい」とか「ぶっとんだ」といった形容詞を見かけると、違和感を感じてしまう。「普通だよ」という言い方で納得してもらえないのなら、どう言おうか。「自分たちらしくしてただけ」みたいな感じかな。

ぼくがアザー・ミュージックに行くようになった2000年代後半は、思い返せばブルックリンやポートランドなどを拠点にしたアーティストやバンドが作るシーンが面白いと言われていた時期でもあった。確かにあの店に行けば、新しい音楽が生まれてきているし、着実に支持を得ているんだなと実感を持つことができたし、ぼくもいろんなバンドの音源を買った。

でも、そういう盛り上がりを楽しいと感じながら、心のもう半分では「それでいいのかな?」とも思っていた。アザー・ミュージックがニューヨーク周辺の新しい音楽のハブになっていたことは間違いないけど、それを日本から追って詳しくなることには限界があったし、何よりそれは誰か他人が描いた地図をなぞっているにすぎない。

自分が生活している身近にあるのにまだ気がついてない音楽をもっと聴いてみたら? それもまたひとつ、アザー・ミュージックからのメッセージだったんじゃないか? 音楽をピラミッドのような図式でとらえると、頂点に輝く大物や天才たちとは違って、裾野に広がるのは取るに足らない無個性な石ころばかりとつい考えがちだけど、実はそうではなくて、裾野にこそ主流になびかない「アザー」な才能と無限のバラエティがひしめいているという逆転の発想も、あの店は常にうながしていた。

ぼくが今も日本のインディー・ポップに興味を持ち続けている根っこのところに、アザー・ミュージックの店内で感じていたことは少なからず作用していると思う。

最後は余談。アザー・ミュージックが2016年に閉店してしまったあと、東高円寺にあるクラブで友人が夜中にDJをするので遊びに行った。ゆらゆらと音楽を聴いていたら、「あれ、これ兄さんの店だよ、もう閉店しちゃったけど、なんでこのトート持ってるの?」といきなり話しかけられた。その頃、ぼくが愛用していたトートバッグは、アザー・ミュージックに行ったときに買ったもので、大きくロゴがあしらわれているものだった。

流暢な日本語でぼくに話しかけたのは、アザー・ミュージックのスタッフとして長年働いていたジェラルドさんの弟。日本の某交響楽団員として長年日本に住んでいるのだという。

その出会いの偶然にも驚いたけど、「兄さんの店」という表現のサイズ感が最高にいいなと思った。「伝説の店」でも「すごい店」でもない。彼らの音楽の愛し方、そしてお店の愛され方は、ぼくにとっていつまでも理想で真っ当で普通だ。音楽が好きで好きでしょうがない人たちがやっていた店で「兄さんの店」というのが、ぼくの愛するアザー・ミュージック。だから、誰にだって自分の「アザー・ミュージック」がいつでも作れると思う。

文・松永良平(リズム&ペンシル)

1968年、熊本県生まれ。

ライター/編集。雑誌/ウェブを中心に記事執筆、インタビューなどを行う。

近著は『ぼくの平成パンツ・ソックス・シューズ・ソングブック』(晶文社)。

アザー・ミュージックと同時代にニューヨークでレコード店を経営していたひよこ 永友慎さん、長年レコードバイヤーとして活躍してきたCOMPUMA松永耕一さん、代田橋でOMIYAGEという新しいお店を始めたロボ宙さんの3名による座談会が実現! 下北沢でひよこさんが営むバー兼レコード店〈Upstairs Records & Bar〉で、アザー・ミュージックの思い出やレコード店の未来について語っていただいた。

(聞き手・関澤朗、山野恵太郎)

ひよこ 永友慎さん

Meets Regional誌の編集者兼ライターを経て1998年渡米。ニューヨーク市立大学映画科在学中、ブルックリンのウィリアムズバーグ地区にユーズドレコードのセレクトショップ『Weekend Records』をオープン。NY周辺のDJはもちろん、DJ Shadow、Cut Chemistら西海岸勢、欧州のレコードコレクターのシークレットスポットとして人気を博す。ビザの関係でやむなく帰国後、2005年下北沢に『ひよこレコード』をオープン。しかし日本でのレコード屋稼業に限界を感じ、同じく下北沢にてレコードが購入出来るミュージックバー『Upstairs Records & Bar』として再出発。DJ、ライター業も継続中。ブラジル音楽のドキュメンタリー映画"Beyond Ipanema"(2009年 日本未公開)、ラップアイドル映画"リリカルスクールの未知との遭遇"(2016年)等に出演。ペルーの女子ルチャリブレを描いた"Mamachas del ring"(2009年 日本未公開)で知られるNYのドキュメンタリー作家Betty M. Park監督が2001年より撮り続けたWeekend Recordsのドキュメンタリー映画(タイトル未定)が待機中。

■ Instagram

COMPUMA 松永耕一さん 1968年熊本生まれ。ADS(アステロイド・デザート・ソングス)、スマーフ男組での活動を経て、DJとしては国内外の数多くのアーチストDJ達との共演やサポートを経ながら、日本全国の個性溢れる様々な場所で日々フレッシュでユニークなジャンルを横断したイマジナリーな音楽世界を探求している。自身のプロジェクトSOMETHING ABOUTよりMIXCDの新たな提案を試みたサウンドスケープ・ミックス「SOMETHING IN THE AIR」シリーズ、悪魔の沼での活動などDJミックスを中心にオリジナル楽曲、リミックスなど意欲作も多数。国内外でも精力的に活動の幅を広げている。2022年6月には初となるソロ名義アルバム「A View」をリリースした。一方で、長年にわたるレコードCDバイヤーとして培った経験から、BGM選曲を中心に、アート・ファッション、舞台音楽等々、音と音楽にまつわる様々な空間で幅広く活動している。NEWTONE RECORDS、EL SUR RECORDS 所属。

ロボ宙さん

大阪で 同時多発で色々起こった様々なカルチャーに影響を受けて脱線3で活動開始。多くのhiphopのアーティストらと共演。beastie boys の G-son studio での録音を含む3枚のアルバムを発表。スチャダラパー3本目のmicとして、全国津々浦々ライブ活動。その他donuts disco deluxe やa-ho-boなど様々なunitでも活動中

ソロとしては 2002年にアルバム「銀河飯店」

2006 年ロボ宙&dau名義で、「life sketch 」

2018自身のレーベルomiyageからアルバム「scrappin」

2022「near and far」などを発表

サンプラー1台でのソロのliveから色々な音楽家達との session即興。rapや言葉や声を使った表現styleで、フットワーク軽く色々なフィールドで活動中。レーベル shop omiyage代表

ひよこさん(以下H):

僕はアザー・ミュージックとほぼ同時期にNYでレコード屋さんをやっていたんです。元々映画の勉強がしたくて20代の終わりにニューヨーク市立大学へ留学したのがきっかけで、2000年前後にブルックリンのウィリアムズバーグに〈Weekend Records〉を開いていました。『アザー・ミュージック』の劇中で、お店の全盛期と言われていた時代です。01年の同時多発テロも経験しました。

ひよこ 永友慎さん

アザー・ミュージックへは毎日のように行っていました。中古盤もあったけど、基本的に高い! でも棚の下に格安盤が置いてあって、ヒップホップが安く売られていたんです。アザー・ミュージックはエクスペリメンタルな音楽は強かったけど、88年頃の雑なヒップホップの良さはわからなかったのかな。ちょっとカレッジチャートっぽいんだよね。近くにNYUがあったから。店内にはオーナーのジョシュとクリスもいたけど、それ以上にスコットがずっと店にいたのを覚えています。長髪のアジア系の店員が毎日いるなと思っていたけど、映画を見て初めて彼の名前がスコットだと知りました。ダニエルもよく見かけましたね。

ロボ宙さん(以下R):

僕が初めてNYに行ったのは91年。アザー・ミュージックへは99年~00年頃に行きました。

ロボ宙さん

H:91年ごろのNYはまだ柄が悪かったよね。僕が住み始めた98年頃にはもう全然怖くない街になっていた。ジュリアーニ市長が就任してから街がクリーンになって、良くも悪くも雰囲気が変わりました。

COMPUMA 松永耕一さん(以下C):

僕はアザー・ミュージックがオープンした95年頃に、当時働きだした渋谷タワーレコードの5階で特殊なコーナーの売り場を担当し始めたところでした。現代音楽からニューエイジ、アンビエント、民族音楽まで、ジャンルの狭間の音楽を幅広く取り扱う売り場でした。当時は世界中からDIY宅録ものが出始めた頃でもあり、当時のレコード店のジャンル分けではどのジャンルで扱っていいかわからないような取り扱いづらいような新旧の様々な音楽の棚を作る上で、そこを〈OTHERS〉と名付けたんです。するとそのうちに海外に行ってきたお客さんから「NYのタワーレコードの前に、この売り場みたいな面白い店ができたよ」という話を聞くようになりました。

COMPUMA 松永耕一さん

自分はアザー・ミュージックに行ったことはなかったのですが、今回映画を見て、場所は違えど同じような環境で働いていたこともあり、当時のことを色々と思い出しました。

R:昔は松永さんに会いに行く感じもありましたよね。渋谷タワーレコードの5階に。

C:レコード屋は人に会う場所でしたよね。待ち合わせにもよく使われていた。特に渋谷タワーは広くていろんなフロアがあるから時間を潰しやすかった。

H:アザー・ミュージックは向かいにあったタワーレコードのライバル店というイメージだけど、その実はタワーレコードが仕掛けた別館なんじゃないかとニューヨーカーの間では噂されていたんですよ。

C:これは想像ですが、アザー・ミュージックはタワーとの対比も良かったんでしょうね。観光客が立ち寄っても何かしら買うものが見つかる。タワーとの共存関係があった。やっぱりCDやレコードが売れていた時代ってことですよね。インターネット以前で、レコード屋の店員さんが、言い方は悪いけど“偉かった”時代。レコード店スタッフがお客様へ音楽を提案したり伝えたり、お店で試聴したり、棚を見て新しい音楽を知る時代でもあった。その一番いいタイミングでアザー・ミュージックは始まっているんです。タワーに来るお客さんが、タワーにはない独自のセレクトや接客を求めてアザー・ミュージックにも来ていたのではないでしょうか。さらに未知のジャンルに興味を持ったら、その先を探求できる商品もあったはずです。

H:その一方で売れ線も売ってるから、行ってもチンプンカンプンにはならなかった。売れ線の横にちょっと見かけない商品があったんです。

C:お客さんにとって敷居が低かったのが良かったんでしょうね。ただ、その後、時代の流れで、アメリカのタワーレコードがなくなり、その後アザー・ミュージックも閉店したということに、どこか音楽産業の一つの節目も感じました。

―店員さんにとっては大変そうですね。

C:でもそれが仕事ですから。笑

H:店員がオタクだからプレゼンするのが好きだったんでしょうね。アザー・ミュージックはおしゃべりなオタク店員がたくさんいた店だったから。

-ひよこさんはジョシュとクリスが働いていた〈キムズビデオ〉にも通われていたそうですね。

H:キムズビデオとアザー・ミュージックは100mくらいしか離れてなくて、お互いの店先が見えるような距離感です。お店が深夜0時までやっていたので、1日の終わりはキムズで締めるのが日課でした。1FがCD、2Fがレコード、3Fがレンタルビデオ。北野武コーナーなんかもありました。キムズはレコードの在庫が豊富で、輸入盤が多かった。アザー・ミュージックも輸入盤を多く取り扱っていたし、音楽性はキムズと似てますね。例えばニンジャ・チューンも僕はキムズで買っていたし。商品の値段も安くて在庫の回転が早かったので、毎日行っていました。しかも新譜が試聴し放題だった。Wunderの『Wunder』(98)とか、エレクトロニカが強い印象もありました。

C:自分も元々レンタルレコード店で働いていました。その店にはレンタルビデオ専門店もあって、なかなかマニアックなセレクションもありました。Los Apson?の山辺圭司さんもレンタルレコード屋さんの出身ですし、全世界的に共通する傾向かもしれませんね。昔はローカルなレンタルレコード店が各地で乱立していましたが、次第に大手チェーンに置き換わっていきました。ちなみに『Wunder』はタワーでも死ぬほど売れました(笑)。多分アザー・ミュージックでも売れていたんじゃないかな。

H:アザー・ミュージックがオープンした後も、キムズは一風変わった面白い店であり続けていました。キムズに比べると、アザー・ミュージックはよくセレクトされたミュージック・ブティックですよ。

C:アザー・ミュージックはそのあたりをうまくやったんでしょうね。キムズを抜けて、より洗練されたセレクトショップ的な店を開いた。Los Apson?も、WAVEにいた山辺さんとパリペキンレコードにいた軍馬さんが作っている。世界中で探したら、嗜好性は違えど大きな店から独立したスタッフによるセレクショップはたくさんあったのではないでしょうか。

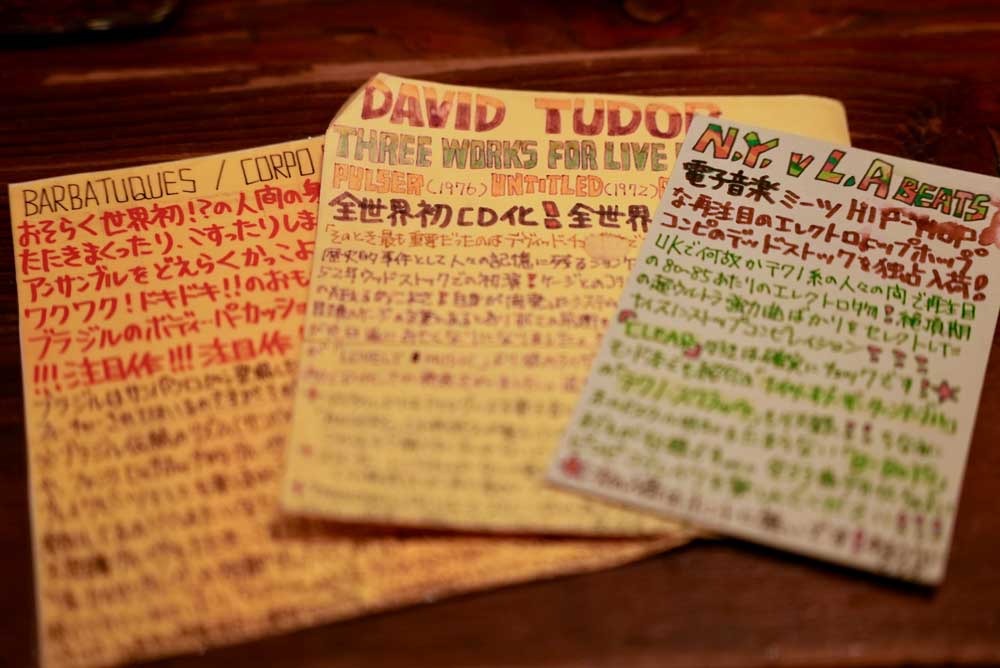

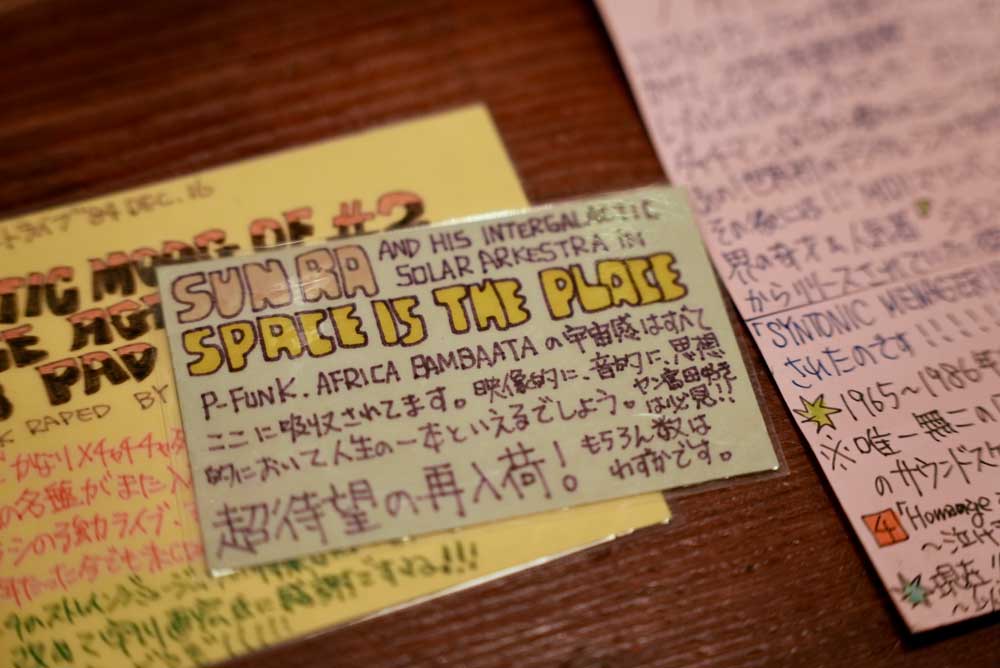

C:この座談会のために、当時の資料をいろいろ引っ張り出してきました。まずはWilliam Basinski『The Disintegration Loops』(02)のCD。

これはタワーでもめちゃくちゃ売れた印象深いアルバムです。エレクトロニカとしてよりも、アンビエントやミニマルミュージック的実験音楽的な聴かれ方をされていた気がします。それから、劇中にも登場する手書きのポップを自分も書いていたので、今日はその一部を持ってきました。

H:まさしくアザー・ミュージックですね! 同じことを世界中でやっていたんだ。

R:バイヤーの熱量を感じるね。

H:店員ごとに独自フォントがあったんじゃないですか?

C:当時はパソコンがなくてワープロだったんですよね。でも店員でワープロを使っている人はあまりいなくて、みんな手で書いていました。

H:昔は試聴もロクにできなかったから、ポップには「騙された!」と思うことも多かったけど(笑)。

C:店員本人は嘘をついているつもりはないけど、ポップだけを手がかりに買ったお客さんが聞いてみたら「ちょっと違うな」と思うことはあった時代かもしれませんね。

-ロボ宙さんは最近OMIYAGEというレーベルショップを始められました。

R:すごい偶然というか。レコード屋をやるつもりもなくて、たまたま代田橋で〈バックパックブックス〉の隣が空いていたから始めたんです。バックパックブックスは置いている本も旅についてのものとか、変わったセレクトで面白かった。コロナで飲み屋が閉まってコンビニしかないところに本屋がだけがぽつんとあったんだよね。その店の灯りに街の何人かは救われてたところもあって、ライブハウスやクラブやレコード屋さんも閉まって、ライブ活動もなくなって、ほんと文化的なものもがなくなったので、「自分も何かやろう」と少し魔が差したというか、お店というか場所があれば面白いだろなと思って。いろんな人と喋れるし、自分の活動も伝わるし、その会話から新たな作品なんかも生まれるかな?と。自分の部屋の眠ってた物とか自分の作品や友達のCDなんかを置いてるだけで、少しずつ店っぽくもなってきて、店って言ってもフリマくらいしかやった事なくて、どうやってレコードを仕入れるかも知らなかったけど、なんとなくものが集まっていきました。そんな感じなので、この映画を見て背筋が伸びました(笑)。

H:お客さんがお店を作っていくところもありますもんね。

R:自分の部屋みたいな感じですよ。

H:それがいいんですよ、絶対。

R:自分の知ってることしか紹介できないけど、若い人にとっては面白いのかも。

C:来る人の世代が変わると、ビビッとくるポイントも移ろっていく。時代を経ていくとそれが面白いんじゃないですかね。

R:みんなも行きつけのレコード屋とかに、どこかで絶対影響を受けているはずですからね。ちなみに代田橋は家賃が安くて、下北沢や池ノ上から流れてくる人もいるみたいです。

C:アザー・ミュージックもジョシュとクリスの2人体制に戻って、規模を縮小して場所を移転して営業を続ける道もなかったわけじゃないけど、それは選ばなかったということですよね。

H:それは結局、何か見限ったんじゃないですかね。だんだん小さく細くなっていくよりはきっぱりやめようと。続けていれば打開策が生まれるという発想にはならなかったのでは。僕も音楽ソフトを売っているだけでは食べていけないと思って、このバー兼レコード屋を始めましたから。

C:流通のパイが小さくなりましたよね。アザー・ミュージックの頃はDIYのアーティストやレーベルでもCDの売れる量が多かった。当たれば数千枚~数万枚売れる可能性があった。でも今は売れて300枚~500枚とか、1000枚売れたら万々歳みたいな時代。動くお金が自然と小さくなるし、レコード1枚当たりの値段も高くなっていく。

H:要はマスを相手にする商売じゃなくなったと。

C:個人的勝手な想像ではありますが、アザー・ミュージックは、セレクトショップの中ではお店の広さ含めて規模が大きい方ではなかったのかなとも。家賃やスタッフの人数も含め、だんだん時代の変化についていけなくなったのかもしれない。あのくらいの規模の店舗にとっては厳しい時代になっていったのでしょうか。いつかまたあの頃のような時代に戻ったりもするんですかね?

H:僕には考えられないな。

C:今はインターネットがあって、値段の相場もDiscogsがあって良くも悪くも一つの基準があって、、コロナもあるし、これからどうなるのか。そういう意味ではロボさんが始めたお店は未知の需要があるようにも感じるんですよね。ひよこさんのお店もそうですし。

H:アフターコロナがどうなるかですよね。コロナ以前には戻れないと思うから。

C:でも場は絶対欲しいと思います。コロナ禍でずっと閉じこもっていた人も多いだろうけど、やっぱり人が集まる場に何かが生まれるのでは。

H:リアル店舗の意義はそこにつきますよね。

R:こうやってお店で会話するのとネットで売り買いするのは違いますもんね。

C:無駄がなくなってきてますよね、世の中全体が。

H:みんな外したがらないんだよ。

R:自分でキャッチしたらいいのにね。

H:昔と比べて圧倒的に、若い人にお金がない気がする。だから失敗できないのかも。

C:自分の世代は、金は儲かってなくても30代くらいまでは皆なんとか生活できていたような気がします。生活の中心がレコードやCDで、かなり買っていたけど、今はそれができなくなっているのかな。

H:90年代は今のレコードブームとは比べ物にならないくらい、みんなレコードをたくさん買っていました。

R:中古盤は高いやつは高かったけど、新譜は安かったね。

C:今ではレコード屋にも新しいスタイルが出来つつあると思うんですけど、インターネットが今ほど発展する前の「場」としてのレコード店が、かつては世界各地にあったんだと思いますね。僕もレコード屋として同じ風景を見てきたところがあるから、今は売り場には立っていないですけど『アザー・ミュージック』は他人事とは思えなくて本当に感慨深かったです。これからのレコード屋さんはどういう道を選ぶべきなのか……。

H:この映画はその先は描いていませんね。

C:そう、その先を知りたくなりました。アザー・ミュージックが残した功績は十分伝わったので、その後の彼らがどうしているのかも気になりました。

Upstairs Records & Bar〈アップステアーズ レコードアンドバー〉

住所:東京都世田谷区北沢3−27−1 2F

アザー・ミュージックは閉店してしまったけれど、今もオープンしている公式サイトにはお店の21年間の歴史を彩った【ベストセラーアルバムトップ100作品】が掲載されているのを知ってた?

発売中の雑誌(兼パンフレット)「ムービーマヨネーズ3」では、21人の音楽家にトップ100の中からお気に入りのアルバムのレビューを寄せてもらった。劇中にも登場したアザー・ミュージックの個性的な棚ジャンル「THEN」にあやかって、お店のベストセラーリストから選んだ一枚を「THEN」、さらに2022年の気分でオススメしたい独自の一枚を「NOW」として新たにリコメンド。本サイトではその一部を特別掲載しちゃいます。さらに、WEB限定企画として、シンガーソングライターの加藤りまさん、ミュージシャン・作家の中原昌也さん、そして映画監督の佐向大さんにも参加してもらったぞ。気になるアルバムに出会ったら近くのレコード店へ探しに行こう!

様々な楽器や非楽器を用いて作曲・演奏・録音をこなす音楽家。2004年NYのインディレーベルより1stアルバムをリリース、各国のメディアで絶賛を浴びる。以降、国内外ツアーやフェス出演、映画・舞台・CM音楽制作など幅広い分野で活動している。

古今東西の様々なビデオテープを収集し、それを素材にした音楽や映像の作品を作ることが多い。近年では様々な土地を題 材にしたフィールドワークを行いながらの楽曲制作も行っている。アルバムに『世界各国の夜』(15)、『The Secret Life of VIDEOTAPEMUSIC』(19)など。

Homecomingsのギターと作詞を担当。エイドリアン・トミネの手によるアザー・ミュージックのイラストがプリントされたトートバッグは大のお気に入り。

東京在住のミュージシャン、コラージュ作家。2020年に解散したバンド・シャムキャッツを牽引、解散後は22年からソロプロジェクトSummer Eyeを始動させ「人生」「生徒」「求婚」などの楽曲を発表。他にも、映画批評、DJなど幅広く活動。

https://summereye.net/

1992年生まれの牡牛座。Taiko Super KicksとFilmgroundをやっています。

ノスタルジックな世界観と豊かな感性を感じさせるインディー・ポップ・SSW。 声変わり前の少年のような真っ直ぐな歌声と、心に滲み入るリズミカルな詩に加えて、心揺さぶる病みつきメロディが特徴的。

シンガー・ソングライター。2009年よりライブ活動を始め、aotoaoやflauからカセット、CD、レコードをリリース。実兄とのユニットFamily Basikでも活動。

暴力温泉芸者を経てHairstylistics名義で多彩な音楽活動を展開。著書多数。小説に『マリ&フィフィの虐殺ソングブック』(98)、『あらゆる場所に花束が……』(01)、『パートタイム・デスライフ』(19)など。

2006年、『まだ楽園』で劇場公開デビュー。そのほかの監督作品に『ランニング・オン・エンプティ』(10)、『教誨師』(18)など。最新作『夜を走る』が5月よりロングラン公開中。文中の「大学時代にはじめて映画を作った」作品のタイトルは『夜と昼』(95)。大島渚監督に絶賛されたらしい。

日本では1997年には南米専門レーベルBomba Recordsから再発シリーズとしてリリースされ、レコード店では密かなムーブメントになっていた。私の地元の図書館にもCDが置いてあったくらいだ。80年代にはデヴィッド・バーンが推し、90年代にはカート・コバーンやベックが推し、それを引き継ぐように2000年代まで推しまくっていたのはこのアザー・ミュージックだろう。アザー・ミュージックでの超ロングセラー(どの盤を売っていたのかは知らないが)はおそらくOs Mutantesの再結成(2006年)までも後押ししていたはずだ。

元々Os Mutantesの影響下にあったバンドだが、2ndでスタイルを確立した超名盤!TOP100 にはランクインしてないが、Os Mutantesと一緒に売れていたはずで、多くに影響を与えたはずだ。話はそれるが、アザー・ミュージックは NYだけでなく世界に影響を与える店になっていた。 私の1stアルバム(2004年)をリリースしてくれた NYのレーベル担当が「アザー・ミュージックがCDをたくさん買い取りたいって!」と興奮ぎみに連絡してきたことがあった。その後も毎度レコードやポスターを飾って応援してくれた。アザー・ミュージックは自分たちが広めた音楽の影響を受けて生まれた音楽もちゃんと広めていたのです。

一瞬の微かな残り香を音楽の中に定着させる、サンプリングとループとリヴァーブの魔法。顕微鏡の中に広がる小宇宙。手際良く調理したような瞬発力と、じっくり練られたテクスチャーが同居する様は、名店のまかない料理のごとし。アザー・ミュージックの店員でもあったPanda Bearがあみだした最高の1品。過去の様々なレコードから抽出した濃厚な出汁が染み込みまくっていて、シンプルなループの中に無限の発見がある。まさに“Search for Delicious”。何年経っても飽きない秘伝の味。

個性あふれる店員や、そこに集う客、ミュージシャンたち……映画『アザー・ミュージック』の中に映された、たくさんのいい顔。彼らとどこかで会うことがあれば、このレコードを聴きながらダラダラと音楽の話をしたい。会話が弾みそう。終盤に収められたNora Guthrieによる“Home Before Dark”の美しさは言わずもがな。どこか危なっかしいミックスのバランスと、生々しくも愛おしい歌心が交差するローファイ宅録ディスコなJOE TOSSINI AND FRIENDS“Wild Dream”には録音物の持つ夢と魔力が詰まっている。もっとたくさんの知らないレコードが聴きたい、そんな気分になる。

中学生のときに音楽雑誌の隅のページで見かけた、「USインディの新人バンドがレコード会社と契約することなく口コミだけでアメリカのレコード屋で大ヒットしている」という小さな記事。そのとき想像したレコード屋はまさにアザー・ミュージックのような場所だった。映画のセットのような街角、コーヒーカップ、すごい勢いで話し続ける常連におしゃれなお客さん。壁一面のレコード。そんな感じ。「USインディ」というジャンルもおぼろげにしか理解していなかったけれど、それまでに聴いたどんな音楽よりもヘンテコなこのアルバムになぜか僕は夢中になった。まだインターネットも身近になかったあの頃、どうやってこれに似た音楽を探せばいいのか分からず、TSUTAYAの洋楽棚のAからZまで片っ端から試聴していったけれど結局見つかることはなかった。あの頃僕が一番行きたかったのもまた、アザー・ミュージックのような場所だったんだと思う。

大学を卒業してからしばらくの間、バンド活動の傍ら京都のレコード屋さんでアルバイトをしていた。毎日のようにダンボールを開けてCDやレコードをスキャンし、音楽オタクのおじさんのうんざりするような自慢話付き(ほとんどこっちが目的のように思えた)の問い合わせに適当に応え、夜にはバイト仲間と鴨川か全品280円の焼き鳥屋でビールを飲みながら音楽のはなしをした。それはまさしくモラトリアムと遅れてきた青春、不安と向こう見ずのまぜこぜになった季節で、そんな頃、僕たちの店やそれぞれの部屋ではシャムキャッツにAlex G、Happyness、Soccer Mommy、そしてHovvdy なんかが流れていた。少しくすんだ青とアフター・アワーズ。そんな季節が過ぎ去っても、結局僕は USインディに体のどこかを掴まれ続けている。あの頃からずっと、そんな音楽を探し続けている。

2001年、おれ、高校一年生の夏休みの終わり、夜、放置していた宿題が思ってたより多くて、こんなことならコツコツやっておくべきだった……とはもはや思わない、さーてやってやろうじゃねえか、分かってた、焦ることは分かってたから大丈夫、そう自分に言い聞かせて、シャーペンを握って、机に向かった数分後、居間から家族のどよめく声。なんだ? 部屋を出て、階段を降りた。その間の数秒、考えた。有名人が死んだとか?サッカー日本代表がひどい負け方してるとか?

違った。リビングのテレビの中で、大きなビルが煙を吐いていた。ニューヨーク同時多発テロ。ハイジャックされた飛行機が、世界貿易センタービルに突っ込んだ。こんなことが、世の中って、起こるのかあ。そう思った。とりあえずお風呂に入った。湯船に浸かっていたら、また、居間から家族の悲鳴。顔の分だけドアを開けて大声で訊く。

僕「次はどしたのー?」

母「もう一台突っ込んだ!!」

僕「えー?」

母「飛行機がもう一台ビルに突っ込んだーーー!」

そんなことが、世の中って、起こるのかあ。風呂から上がって、宿題を再開した。

数ヶ月後、親の気まぐれ、家でMTVが見れるようになった。バレボール部の顧問にいじめられ円形脱毛症になった僕は退部して、毎日即下校、ダラダラ見ていた。The Strokesの”Someday”が流れた。これだ。と思った。冬だった。アルバムのタイトルは『これなのか?』だった。

子供とはすなわち砂、だ。サンドなサウンド、ボーズ・オブ・カナダ。遥か彼方から、隣のあなたに吹く熱風。足の指の間に入り込んだ、懐かしいザラザラを感じながら、同時に、靴の重さ、ふくらはぎのたくましい大人の脚力が自分にはもう備わっていることを感じながら、都会で働かなくっちゃ。無理しないで。太陽と今日も勝負。越境するイーグルを見送って、二日酔いの大学生が背伸びして手を出したエレクトロニカの王様盤は、思ったより全然ずっしり響いてきた。逆に肩透かしを食らった。けっこうヒップホップって、思ったな。で、今、久しぶりに聞いてみたら、曲の終わり方が、全部いい。

16か17のころ、学食の横のベンチでリアルゴールドとカルピスを混ぜたやつを飲みながら、体育館の裏に住み着いている白黒の猫の親子を撫でながら、通学路の急な階段を駆け下りながら、夢中になって聴いていた。こんな音楽があるんだ、かっこいい女性が二人もバンドにいる! そのころの、常に取り乱しているような状態で、何をしたいのかもよくわからなかった自分にとって、ひとつの光であり、あたらしい秩序みたいなアルバムだった。

ほぼひとりの部屋で作り上げられた(らしい)個人的な作品でありながら、世界中どこにいて も響いてくるような、垂直に突き刺さってくるような音がする。孤独であることを忘れないように、 繰り返し聴いてさみしさに立ち返っている。ドラムのリズムのよれ方やたまに投げやりになるところなど、かっこよくて大好き。アナログを持っていたけれど、五年間に三回の引っ越しのあいだにどこかへ行ってしまったことに最近気付いて、かなしい。

Grooveってなんぞや?ということを考えたときに、このバンドの音を聴いて、何かわかったような気がした……でも、結局よくわからなくなった。何なんだ! 全てがシンプルすぎて、もはやわざわざ録音する価値もない! しかし、よくよく考えてみればHipHopだとかTechnoのミニマリズムってこういうことじゃないか? もっと遡ればJBになるのだろうけど、ここはやっぱりオーバープロデュースと揶揄されかねないマーティン・ハネットの存在が大きいのか? Neu!のライブ盤を聴いた際に「よくこんなのでレコード出せたな」という驚きを思い出す。しかし、やっぱり一番驚異なのがインスト(!)の”UFO"だ。これをライブで演奏するのか(再結成後の来日は観ていません)? これは演奏ではあるが曲ではない。そんな出来損ないの曲を提示するのがNewWave。最高にカッコいい。 このアルバムは、完璧とは言い難いリリースを経て歴史に残った黒人女性バンドの活動を俯瞰できる究極のコンピ。こういう在り方も、完璧にクールだ。

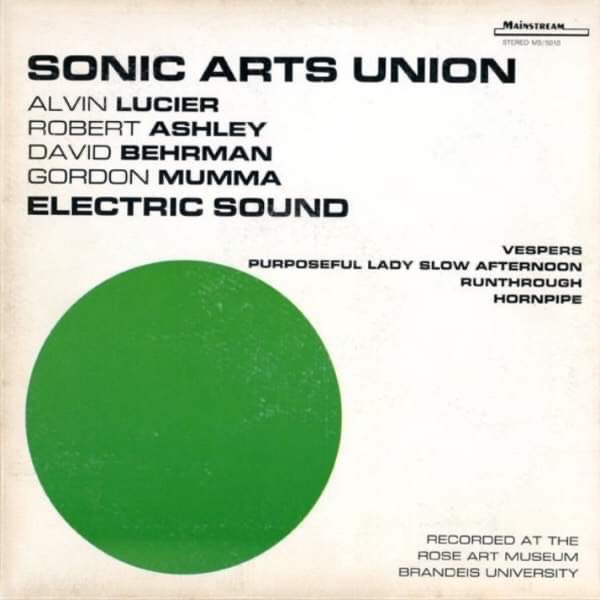

サーストン・ムーアがこのレコードを手にしている写真を見ただけで、NYに行けばこんなレコードは中古盤屋ですぐ安値で買える!と勝手に思い込んでいた。それで90年代半ばに初めてアメリカに行った。確かに欲しかったアヴァンギャルドのレコードはあった。AMMとMEVのカップリングとか、Mainstream から出ているようなものは割と簡単にGetしたのだが、それらは大概LAにあった。LAでは女性SSW(ジョニ・ミッチェルとかね)が全部1ドルだったから、そんなものばかりも買っていたが、いまならそういうのは買わない。というか海外に行っても、そんなにレコードは買わなくなったなぁ。と、話はズレたが、このSonic Arts Union のアルバムを聴いたとき「何なんだ、この何もなさは!」と驚いた。メンバーであるRobert Ashley, David Behrman, Alvin Lucier, Gordon Mumma各4人のソロが収録されているのだが、どの録音のスカスカさといったら……まず思い出したのはWhitehouce だった。あの凶々しさはないものの、ここで聴ける現代音楽や電子音楽といった文脈からも逸脱する異様な感触は、発表から50年経た現在でも新しく聴こえるはずだ。

大学時代にはじめて映画をつくった。米軍基地のある街でダラダラ過ごす若者たちを描いた作品で、つまり私の日常そのものだった。登場人物がたむろするバーで象徴的に流す曲を何にするか? 最初ザ・バンドの“The Weight”にしようと思ったが、『イージー・ライダー』と同じになると気づいてやめた。次に4ノン・ブロンズの“What’s Up”にしようと思った。当時、店内でこの曲がかかると米兵たちと一緒にサビを大合唱して盛り上がっていたからだ。でも映像にはめてみると、どこかセンチメンタルでこれもやめた。ほかにいい曲はないか。そんなとき、TVの「全米トップ40」で初登場した曲のPVを観て衝撃を受け、この曲を使おうと決めた。レディオヘッドの“Creep”だった。その自虐的な歌詞はアメリカに憧れと嫌悪感を同時に抱いていた私の“気分”にぴったりだった。既成曲を使用するとお金がかかることをのちに知って絶望することになるが、レディオヘッドは大のお気に入りとなった。次の『The Bends』も次の次の『OK Computer』も何度も聴いた。

20代があっという間に通り過ぎ、仕事が忙しくなって毎週街に繰り出していた仲間たちと会わなくなった。彼らと会う時間があれば彼女と過ごした。30歳手前で『Kid A』がリリースされた。アメリカでNo1になったらしい。あのレディオヘッドのアルバムが? びっくりして渋谷のHMVで試聴してみたが20秒でやめ、キャレキシコの『Hot Rail』とベティ・サーヴァートの『Private Suit』を買って帰った。両方ともそれまでのアルバムを気に入っていたのである意味惰性だったが、『Kid A』は惰性でも買わなかった。あのとき買った2枚はいつの間にか紛失した。誰かに貸したままなのか、棚の奥に滑り落ちてしまったのか。『Kid A』はいまだに冒頭の20秒しか聴いていない。

ご多分に漏れず、CDを買わなくなった。サブスクがあれば充分。その結果、アルバム単位で聴くことはほとんどなくなり、勝手にお薦めされるプレイリストをダラダラ流す。でもここで問題が。そのプレイリストに必ずと言っていいほど、ボブ・シーガーの“Against The Wind”が入っているのだ。「あなたへのおすすめ」でも「最近のアクティビティ」でも、なぜか「新しい音楽を発見しよう」でも、決まって流れるボブ・シーガー。おそらくヘビー・ローテーションしているうちに、さらにプレイリストに組み込まれていってしまうのだろう。いや、確かに名曲だと思いますよ。でも1日に5回も6回も聴いてると、もう“Against The Wind”だけは避けたくて、最近はアルバムを積極的に聴くようになった。エンジェル・オルセンの“Big Time”が素晴らしい。過去との決別を宣言する“All The Good Time”から一貫したカントリー・テイストが心地よく、アルバムごとにイメージが変わる彼女の開かれた強さを感じる。他に似たようなアーティストはいないか。油断して「エンジェル・オルセンに似ている」を選ぶと、待ってましたとボブ・シーガーのイントロが。確かにジャンル的に遠くはないけどさ。

Joanna Newsomを知ったのは2018年の夏。私は慣れない社会で揉まれていて、真顔のロボットになっていた。とにかくキツくて、月に一回精神休をとった。ずる休みだ。そんな日は、パジャ マで暑い下北沢を徘徊した。古本屋やレコ屋を回ったり、たまにふらっと昼間のカフェバーBlueMondayに行って、ぼんやりと1日を過ごした。お店に入ると、店員の香織さんがまだ箒で床を掃いていて、薄明るい店内を見回すのが好きだった。カウンター越しに「また休んじゃいました」と話しかけると、不思議な表情で笑って、「歌い方がかなちゃんに似てる人がいてね、きっと好きだと思う!」と、このアルバムを流してくれた。そんな思い出。

Katy Kirbyは米国テネシー州ナッシュビルで活動中のSSW。2021年にKeeled Scalesから1st album『Cool Dry Place』を発表。「何かを守ってくれて、腐ったり、劣化するのを防いでくれる 場所」という意味が込められているそうだ。確かにリード曲 "Juniper"の歌詞を読んでも、Katyが何か家庭内で恐れているものがあって、怖い時に逃げるシェルタ ーのような場所があるように思える。様々な形で散りばめられた暗い比喩は母親の脅威を表現しているのかもしれない。高校卒業後、親元を離れたKatyが音楽や演奏仲間に助けられて、それまで塞ぎ込んでいた声を外に放出しているのかもしれない。そのように自分を守るために生まれた暖かい音楽に強い共感を覚える。

ヨ・ラ・テンゴの8枚目のアルバム。リアルタイムではなく2000年代半ばに初めて聴きました。激しい曲も静かな曲も全体的に暖かみのある音色で、歌声とギターや他の楽器の音との境目が混ざり合うようなバランスでまとまっています。全曲良いのですが、(6)から(7)の流れが特に好きです。

2014年の来日ツアーで初めてライブを見たのですが、演奏の素晴らしさはもちろんのこと観客の年齢層が幅広く会場の雰囲気がとても良かったのが印象に残っています。

FeathersやHappy Birthdayのメンバーとしても活動していた米ヴァーモントのRuth Garbusの前作『Rendezvous With Rama』(Autumn Records 2010)以来9年ぶりのフルアルバム。エレキギターと歌のみで構成される曲が中心ですが、メロディや曲の展開が独特で、曲によって音色や奏法を変えるギターの使い方が興味深いです。(3),(6),(9)などジョニ・ミッチェルを彷彿とさせる澄んで伸びのある歌声の幽玄な雰囲気の曲が多いなか、軽快で疾走感のある(4)が特に好きでした。